Com lançamentos que iam de Toquinho a Gala, a história da Paradoxx Music revela o lado mais ousado e caótico da indústria musical brasileira

Se o mercado brasileiro de música fosse um oceano, as tsunamis, ondas gigantes que surgem, se formam, devastam a paisagem e desaparecem, chamar-se-iam “paradoxxes”. A gravadora Paradoxx Music, surgida em 1994 e ativa até 2006, sufocada pela chegada do mundo digital, além de uma porção de processos judiciais, não poderia ter uma nome mais propício. Afinal, nada é mais paradoxal do que lançar, sob a mesma marca, artistas como The Prodigy, Angra, Gala e Toquinho. Nada mais paradoxal, também, do que ser a principal responsável pela chegada ao Brasil de gêneros musicais inteiros (e completamente opostos), como o eurodance e o hardcore californiano. Não há estudioso de mercado, ou mesmo escritor de ficção, capaz de ter imaginado a história da gravadora Paradoxx, antes de ela ter efetivamente existido.

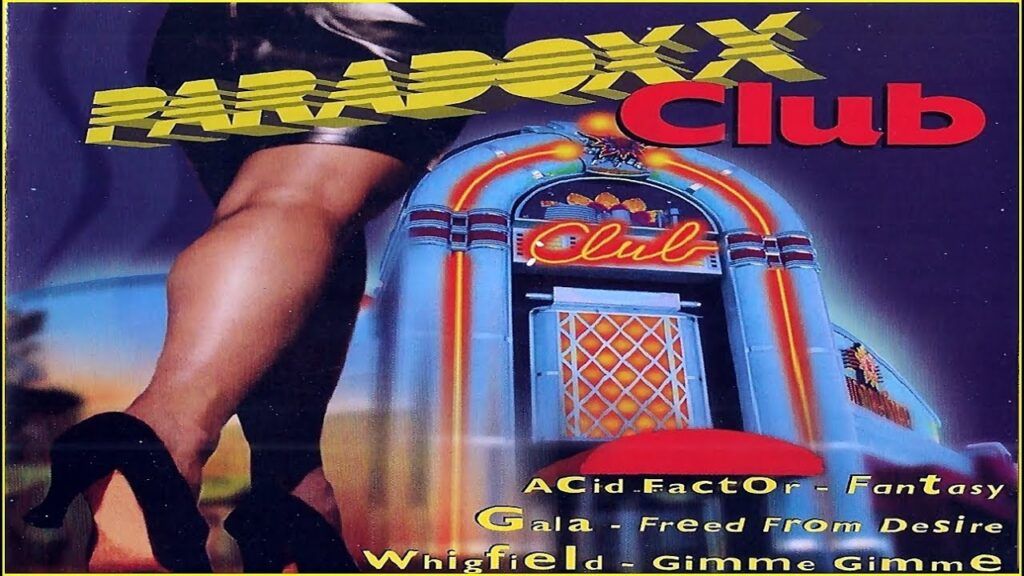

Alguns CDs da Paradoxx Music. Imagem: Reprodução/Blog Rikardo.Music

Uma gravadora independente, que nasceu na sala da casa de seu fundador, e que no auge do sucesso comprava espaços na TV para promover seus álbuns, fechava acordos com artista gigantes da gringa, como Prodigy, Erasure e Eurythmics, enquanto aparecia estampada na camisa do time de juniores do Corinthians, que patrocinou durante um tempo. Matemático nenhum explica. E hoje, com a distância do tempo, sabemos que foi justamente a falta de explicação matemática que deu fim à empresa musical mais maluca de todos os tempos no Brasil.

Um Mercado Muito Louco. Este seria o nome da comédia pastelão que contaria a história da indústria da música no Brasil na década de 90, antes da chegada do meteoro chamado MP3, que cairia na Terra para destruir tudo o que existia e criar um novo jeito de se fazer, distribuir, vender e escutar música. Nos anos 90, os Compact Discs, ou CDs, já haviam dominado tudo e jogado os discos de vinil para sebos empoeirados, e as grandes gravadoras batiam forte na missão de convencer o consumidor a trocar toda sua coleção por produtos do novo formato. Tudo “remasterizado digitalmente”, como orgulhosamente estampavam nas capas e que, décadas depois, audiófilos perceberam se tratar de uma bela de uma porcaria, no quesito qualidade de som.

Hypados, os CDs começaram a ficar cada vez mais caros. E um produto que, desde a criação do hábito de “comprar música”, era feito para ser consumido por adolescentes com pouco dinheiro no bolso, foi se tornando inacessível. As majors, grandes gravadoras, passaram a dar cada vez menos espaço para artistas que não fossem sucesso garantido. O underground, feito de músicos em ascensão e gravadoras pequenas e médias, foi sendo trancado no submundo. Até que as baratas decidiram emergir dos buracos nos bueiros.

Paradoxx estampada no uniforme dos juniores do Corinthians, em 1997. Imagem: Reprodução/Blog Rikardo.Music

Além disso, em um momento em que a Internet engatinhava, a ideia de mercados globalizados era coisa de ficção científica. Gravadoras do mundo todo mal se falavam, e isso acontecia até mesmo entre as filiais plantadas em diversos países. Os catálogos eram gigantescos, a ponto de criar um imenso limbo musical quando alguém queria encontrar a que selo um artista “pertencia”. A quem, efetivamente, se deveria pedir permissão legal para lançar, no Brasil, um bom álbum encontrado na gringa? E se alguém resolvesse apertar a tecla foda-se e prensar um vinil ou CD sem autorização, levaria muito tempo até que o dono da bolacha descobrisse quem foi que surrupiou seu pacote.

Foi nesse momento que as mídias começaram a se cruzar, em busca de rota de fuga. Gravadoras independentes passaram a criar revistas, que tinham como brinde um CD inédito de algum artista desconhecido. Assim, passaram a ser distribuídas nas bancas de jornais, dando um majestoso chapéu no travado sistema de distribuição formal, que encarecia o produto. As grandes galerias de São Paulo, por exemplo, eram inundadas de discos de vinil piratas. Para se ter um exemplo, o álbum do grupo de breakbeat inglês Altern 8 (Full On… Mask Hysteria, de 1992), que tenho aqui prateleira, é uma reprensagem brasileira com qualidade de som horrível, sem qualquer anotação de quem foi o responsável pela prensagem, distribuição e venda no Brasil.

A Paradoxx surgiu no meio desse bololô, com membros de uma turma em que circulavam os donos da rádio Jovem Pan FM, a Revista DJ Sound e DJs de casas noturnas de São Paulo. A ideia era abastecer o mercado de dance music, que estava passando batido pelo radar das grandes gravadoras. Foi então que três amigos, Silvio Arnaldo Calligaris, Nilton Ribeiro e o DJ Luizão (Luiz Domingos Rodrigues), resolveram botar as asinhas de fora, ainda inconscientes do tremendo pterodátilo que estavam libertando da jaula.

Nilton Ribeiro, Silvio Arnaldo Calligaris e o DJ Luizão. Imagem: Reprodução/Blog Rikardo.Music

A primeira sacada do trio foi se juntar à rádio Jovem Pan, então uma potência na dance music, para trazer ao Brasil o extrato mais pop da dance music europeia, chamada aqui de eurodance. A ideia era fazer um bem bolado. A rádio promovia as músicas, e a Paradoxx as lançaria em formato de coletânea. Foi uma avalanche. A estratégia deu muito certo e a gravadora inundou as lojas com os “maiores sucessos” do mundo da dance music. Foi graças a coletâneas como as famosas As 7 Melhores que os brasileiros ficaram sabendo da existência de artistas como Gala, Wighfield e Nicki French, dentre dezenas de outros.

Com o sucesso das coletâneas da rádio (que se estendeu para uma também bem-sucedida série de CDs assinados por casas noturnas), bateu na cabeça dos guerreiros da Paradoxx uma espécie de esquizofrenia curatorial. A gravadora virou uma metralhadora giratória na mão de um chimpanzé chapado de ácido. Em um ritmo assustador, sua sede na Bela Vista cuspia CDs de música latina, pagode, MPB e rock, com uma amplitude surreal. Ia de Dominó a Depeche Mode, de Garotos Podres a Ibiza. E dava certo, uma vez que não havia produtos suficientes desses artistas para aplacar a vontade de gastar dinheiro dos fãs.

O jeito de descolar novos artistas e músicas da Paradoxx era, digamos, único. “Eles faziam primeiro e pensavam depois”, conta Gui Boratto, que ao lado irmão Jorge, o Tchorta, trabalhou (muito) produzindo sucessos paras coletâneas da rádio, antes de se tornar fenômeno mundial do minimal techno. “Muitas ali começavam ilegais e depois se tornavam legais, e outras eram trazidas legalmente, mas depois se tornavam ilegais.”

A label, na real, se deslumbrou com o comportamento que identificou: “lança que eu compro”. Não contente com a infinidade de álbuns e coletâneas, o grupo começou a dar vazão a um certo jeitinho brasileiro, inventado ainda na década de 60 pelo pessoal da Jovem Guarda. Se você não consegue licenciar um grande artista ou sucesso musical, grava um cover e coloca um nome que confunda o consumidor. É por isso que no seu catálogo existem lançamentos de artistas como “Shakilla” e “Space Girls”. Uma doideira.

Outro comportamento muito doido da Paradoxx era a produção sob demanda de novas músicas para entrar na coletânea. E para isso, dá-lhe trabalho no lombo do Gui Boratto e Tchorta. “No auge do sucesso, cinco de cada sete músicas das coletâneas da Pan eram produções nossas, com nomes diferentes. Era tanto que o Tutinha [Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, presidente da rádio na época] começou a se incomodar. Para seguir trabalhando, começamos a inventar também nomes diferentes como autores. Criamos nomes alemães, gregos, italianos, o que você imaginar.” O que era vendido como uma coletânea internacional tratava-se, na verdade, de música feita em um dos seis estúdios que a label chegou a ter em sua sede.

A importância da gravadora incansável se espalhou para diversos outros cenários da música brasileira, a partir do momento em que a Paradoxx começou a fechar parcerias com selos internacionais. Foi a primeira a lançar no Brasil os álbuns da californiana Epitaph Records, que tinha em seu catálogo bandas como Bad Religion, The Offspring e Rancid. Levou o merecido troféu de ter sido a responsável por implementar no Brasil o fenômeno hardcore, que conquistou toda uma geração de jovens na virada do milênio, centenas de bandas brasileiras e um cenário que se movimenta até os dias atuais. O mesmo rolou no metal, quando fechou contrato com a Nuclear Blast, cujo casting abriga monstros como Slayer, Kreator, Anthrax, Overkill, Testament e mais um monte de gente cabeluda.

Imagem: Reprodução/Blog Rikardo.Music

A ogiva do míssil foi implantada em 1997, quando a Paradoxx, graças a um outro acordo assinado com a britânica XL Recordings, foi a primeira a lançar no país um álbum do duo The Prodigy, The Fat of the Land. No meio da revolução, a gravadora multigênero entrou de cabeça na música eletrônica, provando que não vivia só do “poperô”, apelido pejorativo que a galera dava para a dance music comercial.

Tudo isso acontecia, no paradoxal universo de seu escritório, ao mesmo tempo. Pagode, sertanejo, boybands brasileiras, forró… Os caras lançavam de tudo. Não há dados de quanto dinheiro residiu nos cofres da Paradoxx durante seus anos de sucesso. Dada a quantidade de contatos, licenciamentos e gastos (patrocinar o Corinthians!!!!!), é possível concluir, no entanto, que sua administração era dificílima.

A destruição causada pelo mercado (e a pirataria) digital pode ser compreendida em números. Segundo estudos da RIAA (Recording Industry Association of America), o mercado de CDs caiu, entre 1997 e 2001 — época em que a Paradoxx voava deslumbrada, assinando contratos vultosos —, incríveis 95%. Uma hecatombe, que balançou toda a indústria musical mundial.

Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Em 2001, Luizão e Nilton brigaram, romperam relações e entraram na justiça, um contra o outro, transformando a administração, que já era caótica, em impraticável. Era o primeiro quem comandava a galera que cuidava das diversas frentes musicais em que a gravadora se envolvia.

“Estávamos prestes a ser contratados, junto com a Dead Fish e a Holly Tree, pelo que lembro. Estavam montando um subselo, que iria se chamar Core. Fizemos reuniões e tudo o mais, mas quando ele iria acontecer de verdade, morreu o Luizão”, conta Fabiano Nick, da banda de hardcore Fistt. Sim, Luizão faleceu enquanto brigava com o sócio, e os projetos que tocava foram todos abortados.

Além da perda importante e da vertiginosa queda nas receitas, a crise criou um efeito colateral. Subitamente falidas, as gravadoras e os artistas precisaram procurar dinheiro que estava esquecido nos bolsos dos casacos. Muitos se lembraram daquela parceria lá no sul da América, que havia assinado contrato para lançar alguns álbuns do catálogo. Choveram processos em cima da Paradoxx, reclamando direitos autorais não recebidos.

A label jogou a toalha em 2006, vendendo seu catálogo para a Universal Music. Desde então, os sócios têm se arriscado com anúncios de uma ressuscitação. Primeiro, como Nova Paradoxx, e depois como Nova Music. Até hoje, muito pouco do seu acervo se encontra disponível nas plataformas de streaming. Uma outra má notícia levou muito de sua alma original e revolucionária. Silvio Arnaldo Calligaris faleceu em 2014, com apenas 58 anos de idade.

Entrou para história, junto com a gravadora que, de um jeito descabelado e sedento, abriu um incontável número de portas na música brasileira.