Foto: Divulgação

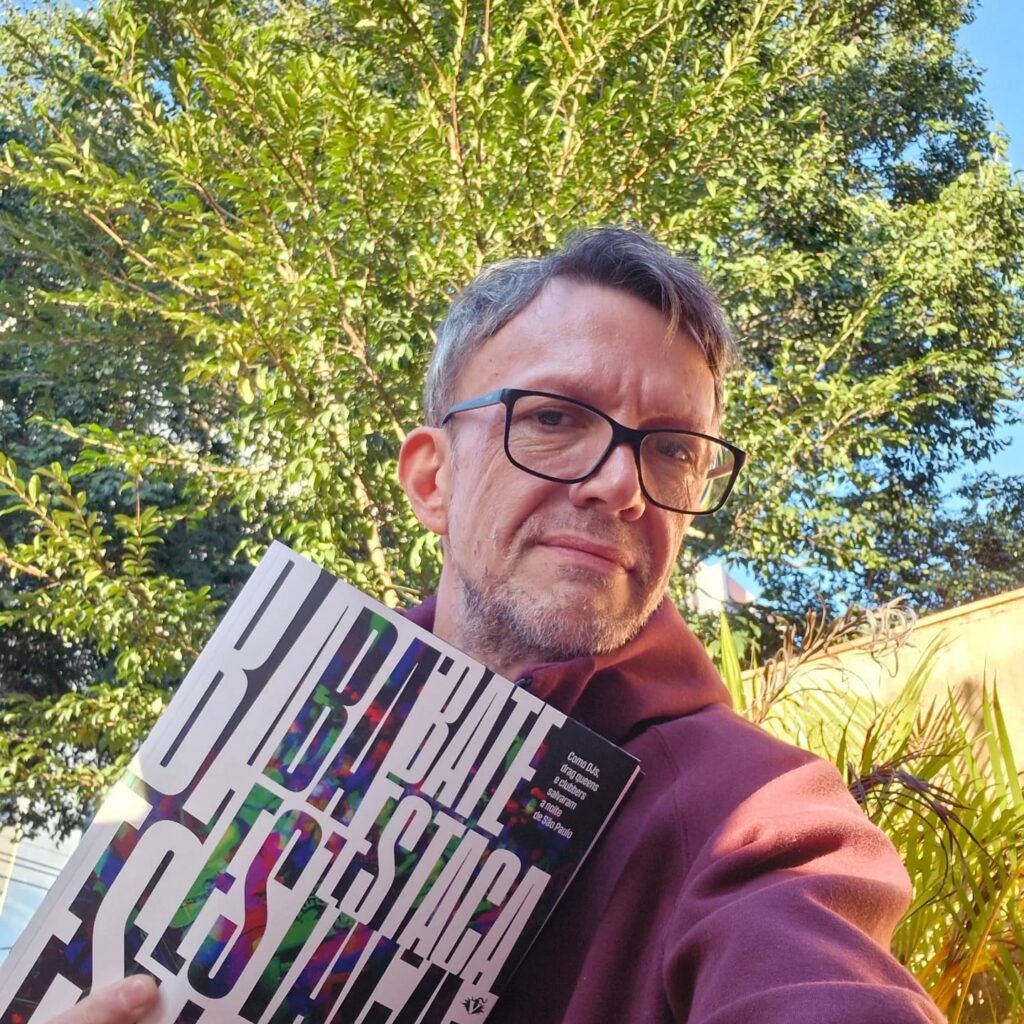

Foto: DivulgaçãoEm 1º livro, Camilo Rocha conta como DJs, drags e clubbers revolucionaram a noite de SP

DJ, jornalista e agora escritor bate um papo com Jota Wagner sobre Bate-Estaca, obra que será lançada nesta sexta-feira, na livraria Megafauna

Camilo Rocha lança seu livro, Bate-Estaca – Como DJs, drag queens e clubbers salvaram a noite de São Paulo (Editora Veneta), nesta sexta-feira (26), na livraria Megafauna, no térreo do Edifício Copan. DJ, jornalista e agora oficialmente escritor, Camilo revisita personagens e lugares seminais para a aurora da cultura da música eletrônica no Brasil. Bem, toda história precisa de contexto. Arrumemos, então, nossa sala para a entrevista que o Music Non Stop fez com o figura, testemunha ocular de tudo o que aconteceu em São Paulo desde a década de 90, quando os primeiros clubes e raves abriram as portas deste novo movimento cultural.

Conheci Camilo Rocha por volta de 1994, na redação da revista General. O então loirinho cabeludo acabara de chegar de uma temporada em Londres, onde conheceu, se deslumbrou e escreveu sobre “o futuro” da música, em sua coluna para a revista. Festas ilegais que juntavam todo tipo de gente nos arredores da capital inglesa com um novo tipo de som, eletrônico, hipnótico e, principalmente, oposto a tudo o que conhecíamos em forma, proposição e comportamento.

Após alguns minutos da evangelização proposta pelo jornalista (e recebida de braços abertos por mim), saí de lá com um convite para uma festa chamada A Casa, na Avenida Angélica. Uma “ocupação”, termo que não existia na época, de um imóvel vazio em Higienópolis, cheia de gente moderna, maluca, ao som dos DJs Mau Mau e Andrea Gram. Semanas depois, recebi do Camilo, por fax, o mapa para chegar em minha primeira rave, chamada Oribapu, nas profundezas da Serra da Cantareira. Fui, “esqueci tudo o que sabia”, como bem disse Camilo na entrevista que você lerá a seguir, e mudei minha vida para sempre.

Era assim que se fazia com a cultura da música eletrônica na década de 90. Tudo era ritualístico, transformador, e Camilo Rocha era um dos principais gurus daquela nova era para os paulistanos. Meu contemporâneo e comparsa na primeira “geração do ecstasy” brasileira. Éramos românticos e inocentes, a ponto de acreditar que bastava uma pastilha da nova droga do amor dada a qualquer ser humano, incluindo nossos país, avós e delegados de polícia, que a mentalidade de toda a nossa espécie mudaria para sempre, e para melhor.

Foto: Divulgação

Para além das certezas absolutas, no entanto, com o distanciamento do tempo e a devida cura da ressaca, é possível, ao olhar para trás, compreender a tremenda revolução social (através de transformações individuais, como a minha) que o movimento dos clubes e raves embalados pela música eletrônica provocou no país. E é justamente esse o tema do novo livro de Camilo Rocha.

O querido autor revisita a história de lugares que foram o epicentro desta festiva mudança, como o Nation, o Sra. Krawitz, o Hell’s Club e também os sítios próximos a São Paulo, palcos das primeiras raves brasileiras. Palcos de encontros e festas em uma época mambembe, amadora… Underground.

Ninguém no Brasil teria mais moral para contar a história daqueles momentos de hedonismo pacificador (que se tornariam mais tarde o alicerce para toda uma nova geração, que teve à mão armas para lutar por espaço, inclusão e respeito) do que Camilo Rocha. Muito mais do que uma testemunha do movimento, o cara foi um semeador da cultura clubber e raver, antes mesmo de voltar a seu país natal. Foi personagem fundamental e figura envolvida em muita coisa que aconteceu naqueles tempos. Protagonismo que se estende até hoje, através de seus sets como DJ ou dos textos que publica.

O resultado desta entrevista com jeito de bate-papo (com direito a muitos flashbacks) você confere agora!

Jota Wagner: Tem muito tempo que estamos falando do Bate-Estaca…

Camilo Rocha: É uma ideia bem antiga, como você lembrou. O [jornalista] Alexandre Matias, por exemplo, se lembra de eu falando sobre isso nos anos 2000. Deve ser verdade. Mas faz sete anos que eu sentei e disse: “agora eu preciso fazer”. Foi o tempo para começar a estruturar, fazer entrevistas, pensar, conceituar como essa história iria ser contada. É uma história cheia de personagens e cheia de cenas. Estamos falando de várias cenas dentro de uma. O pessoal clubber, os ravers, a cena da periferia, mais ligada ao drum’n’bass, a cena house…

Foi assim que eu cheguei na ideia de estruturar cada capítulo em torno de espaços, e não de estilos musicais. Gosto de pensar que esse livro não é só sobre a cena, sobre a subcultura, mas também sobre um recorte da cidade de São Paulo. O espaço físico onde as coisas acontecem é bastante relevante.

E também fala sobre a transformação das pessoas a partir dessa cultura. Lá atrás, quando a gente estava vivendo isso, você já tinha noção desse poder de revolução?

Eu acho que fui percebendo em vários momentos. Percebi mais intensamente na Inglaterra. Mas, quando comecei a frequentar a Nation, aquilo já me apareceu. Para mim, um menino hétero de classe média, vindo de ambientes onde praticamente não se via uma pessoa gay… E então você vai em um lugar onde as pessoas poderiam ser elas mesmas. Ainda mais naquela época, em que a homofobia era muito mais institucionalizada.

Tive contato de repente com personagens que não via em outros lugares que eu circulava. Evidentemente que com o tempo eu pude perceber isso com muito mais clareza. Que as pessoas estavam podendo se transformar ali em algo mais próximo do que elas realmente eram. Mauro Borges uma vez disse que a “experiência gay sempre precisou da boate”. E quanto mais voltamos no tempo, mais vemos que esses espaços foram importantes.

Lamaçal na pista da XXXperience, em Juquehy/SP, 2004. Foto: Teylor Soares/Divulgação

E o que isso transformou em você?

Volto ali, na história do Nation. Toda a vivência que tive em Londres já me transformou, uma vez que eu saí de um contexto onde tudo era invisível, em questões de orientação e de comportamento. Para começar, me tornei uma pessoa menos preconceituosa. Comecei a me desconstruir, de certa forma. E os contatos que comecei a fazer, tanto como DJ ou jornalista, me mostraram diferentes realidades sociais. Tenho amigos advogados, por exemplo, que convivem em bolhas sociais muito fechadas. Minha transformação foi poder viver com pessoas de muitos lugares diferentes.

Anteriormente, cada cenário cultural tinha um tipo de pessoa. Na cena disco, na punk, no rap… O interessante desse movimento da música eletrônica é que ela realmente juntou um monte de gente diferente. Você consegue ver o porquê disso?

Cara, é engraçado porque tem um ponto no livro em que eu faço justamente essa reflexão. Porque em meados dos anos 90 começou a pintar no imaginário da cidade a ideia do clubber. Um personagem, como um punk, rapper ou gótico, que tinham códigos mais fáceis de rotular. Só que o clubber podia ser várias coisas. O cara de cabelo pintado lá de Itaquera, o boy do Itaim, uma gay fervida, uma drag ou um neo-hippie, como o pessoal do trance. Era uma paleta muito ampla.

Para explicar isso, eu acho que podemos começar pela música. A estrutura da house music, por exemplo, é muito aberta. Por um tempo, foi incorporando várias possibilidades sonoras. Podia ser mais psicodélica, ou mais melódica, rementendo à disco. Podia ser mais drag, mais industrial. A música acaba servindo para várias pessoas diferentes.

Além disso, essa cultura tem a mentalidade da diversidade, da inclusão. Embora isso tenha limites, né? Sabemos que houve tensões sociais também na cena clubber. Principalmente na questão de gente com mais dinheiro em relação à periferia.

Sim, principalmente de classe social…

Exato. A a própria definição de “clube” era a de um lugar para membros. Não era um lugar onde todo mundo poderia entrar. Então, a própria ideia do clube pressupõe essa coisa de que não é pra todo mundo. Chegamos a ter aquela coisa de carteirinha para membros, de panelinha. É uma ressalva que faço porque o propósito, o discurso desta cena tende a ser de inclusão, em especial nas raves. Ali, não importava como você estava vestindo ou de onde estava vindo. Isso facilitou a entrada de pessoas diferentes nessa cultura.

Nós vimos um movimento vindo de squats, de casas e sítios alugados para festas. E logo depois, uma profissionalização muito forte. Vários amigos da época virando superempreendedores. Você vê isso como benéfico? Para mim, foi rápido demais…

É o capitalismo em funcionamento, né? Isso também é uma discussão muito antiga, não só da cena eletrônica, mas de todas as culturas. A velha batalha entre a essência e os negócios. Foi uma expansão comercial, mas também de público. Muitas vezes a galera do começo, do underground, tende a reclamar quando começa a chegar muita gente nova, que não entende, equivocada.

Mas, por outro lado, as pessoas que trabalham com isso também precisam que a coisa seja sustentável. É arte, é diversão, é doideira? Sim, mas é legal que as pessoas também possam construir carreiras a partir disso. É inevitável. O que é ruim é que tudo acaba indo para outro lado. Os eventos ficam muito repetidos, com line-ups muito parecidos. Tira um pouco da criatividade. Aí é preciso nascer um novo underground, para que a coisa se renove.

A drag queen Grace Lesada no clube Columbia, no começo da década de 1990. Foto: Claudia Guimarães/Divulgação

Existe alguma característica exclusiva do cenário brasileiro, em comparação com outros países?

Nos anos 80 a gente era muito deslumbrado com o que vinha de fora. Muito mais do que 10 ou 15 anos depois. A gente comprava revistas como a NME, The Face, aspirava tudo aquilo que via. No entanto, mesmo naquele tempo, a gente já tinha ingredientes locais. Fomos incorporando inclusive a linguagem, como “flopou”, “hypou”… Fundimos com o pajubá [linguagem da comunidade LGBT+], muito usado no começo da era clubber. Já é algo brasileiro.

Musicalmente, mais tarde, podemos citar o drum’n’bass, incorporando e fazendo conexão com a música brasileira. Conto uma passagem no livro, sobre Sambassim, do Patife. Quando Xerxes foi chamado para fazer a produção, ele falou: “você está louco, Patife, gravar esta música com vocal em português?”. Ele acreditou nisso e deu supercerto. São muitos exemplos de traduções locais. Pegamos também essa coisa de fazer raves e levar para lugares incríveis, que só temos aqui. Fora que a pista brasileira é famosa por ser animada e solta.

Voltando ao lance dos espaços físicos, que é uma coisa que me encanta muito, porque toda cena cultural teve um espaço — Galeria Metrópole, o Hotel Danúbio, Chelsea Hotel, o CBGB… O que faz um “buraco” virar um ponto tão importante?

Quando eu falo do Sra. Kravitz no livro, foi uma casa que pouca gente lembra hoje, mas foi muito importante nesse percurso. Eu explico um pouco o seu êxito, porque era um lugar muito precário. Os banheiros entupiam. Teve um evento lá que os corrimões estavam dando choque nas pessoas, porque a instalação elétrica era toda cagada. Até então, as casas noturnas tinham que ter um pouco de luxo. Camarotes, bares bem decorados… Lugares como o Sra. Kravitz reduziram a experiência a uma essência. O que importava lá era a música e as pessoas.

Respondendo então, a sua pergunta, eu acho que são as pessoas. Elas vão fazer o lugar. A capacidade de juntar as pessoas certas, que estão na mesma sintonia e que querem a mesma coisa. A partir daí, se cria a mágica do espaço.

Estamos em um momento inédito: uma fase muito ruim para os clubes, tanto aqui, como lá fora. Você ainda vê futuro nesse tipo de rolê? Estar em um lugar pequeno em um era em que só se fala em festivais e megaeventos?

Sim, é um fenônemo mundial. Londres, que foi uma referência cultural nos anos 90 e 00, teve uma redução drástica na quantidade de clubes. É uma coisa assombrosa. Em São Paulo, nos anos 10, tivemos esse movimento das festas independentes (o que vale um outro livro, o Bate-Estaca 2, quem sabe?), de ocupar a cidade em seus galpões, praças e elevados, o que foi maravilhoso.

Porém, teve o lado de tirar o protagonismo dos clubes, e tirou também, talvez, a vontade das pessoas, especialmente de uma geração, de ter o hábito de ir em um mesmo lugar toda semana. Aquela assiduidade das pessoas que adotam um espaço como seu ponto de encontro. Às vezes, nem interessava muito quem estava tocando.

Eu não sou muito otimista. Tem algumas experiências interessantes como o Ephigenia e o Martinelli. Mas são núcleos diferentes fazendo festas a cada semana. Não deixa de ser um clube, mas é diferente com o formato que tínhamos no Lov.e, por exemplo, com os DJs residentes tocando todas as semanas. Do jeito que era antes, acho difícil rolar novamente.

Pista do Lov.e no início dos anos 2000. Foto: Fabio Mergulhão/Divulgação

Você tocando, segue nos rolês. O que mudou nestes 30 anos?

A coisa da ocupação dos espaços. Antes, íamos para o mato fazer raves. Hoje, depois de 2010, o movimento foi para ocupar a cidade de São Paulo. Tem outra diferença também, que acho fundamental, que é a diversidade dos artistas e DJs. Não há como negar que nos 90 tudo era muito masculino. Tínhamos algumas mulheres como Andrea Gram, Paula Chalup, Roxy, mas dava para contar nos dedos. Embora o machismo na cena ainda não tenha acabado, vemos muito mais a presença de mulheres e pessoas trans. Isso é uma coisa muito legal.

Outra diferença muito evidente é o mainstream da música eletrônica. Antes tínhamos Marky, Renato Cohen, Anderson Noise, artistas que tinham uma conexão muito direta com o underground. Hoje, com todo o respeito que eu tenho a artistas como Dubdogz, Alok e Vintage Culture, eles são de um outro mundo. Não têm nenhuma conexão com a cultura underground, por mais que seu trabalho seja importante para levar a música eletrônica a muito mais gente.

E em relação a uma pessoa entrar nessa cultura e desvelar sua identidade, se transformar… Você ainda vê isso?

Acho que deve acontecer muito. Não presencio pessoalmente, mas você me fez lembrar de uma outra diferença em relação às novas gerações. Sem querer entrar no papo de essência, de ser nostálgico, mas eu acho que existia um mistério em torno da cena eletrônica underground — algo que hoje, na era das redes sociais, é impossível de existir, já que tudo é tão exposto.

Qualquer embrião de cena não precisa ser descoberto. As próprias pessoas já estão se divulgando. Não tem como algo ser 100% fresco porque tudo já descende de algo que veio antes. Aquela sensação de “olha, o futuro chegou, estamos embarcando nele”, não vai ter mais. Acho incrível ter vivido isso. Uma coisa meio “vamos jogar fora tudo o que a gente sabe até agora, porque tem algo novo que realmente é o futuro”. Isso não pode mais ser aplicado.